製麺した生めんを、ゆでた直後(釜揚げの状態)に冷水でしめて急速凍結したものです。

いろいろな食べ方やスープの違いに合っためんの種類を選べます。

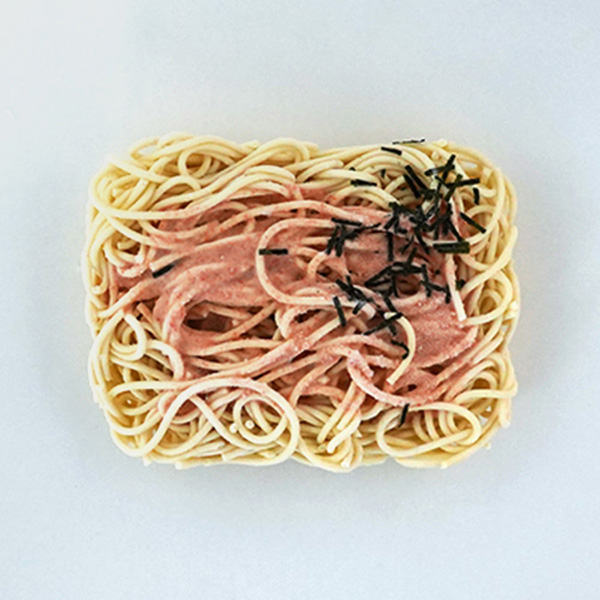

パスタであれば、乾スパゲティや生パスタをアルデンテの状態に茹で凍結したもので、本格的な食感が楽しめます。

冷凍ゆでめんの種類

- 冷凍ゆでうどん

- うどん、細うどん、そうめん、きしめん、ほうとう など

- 冷凍ゆでそば

- 更科そば、藪そば、乱切りそば、茶そば など

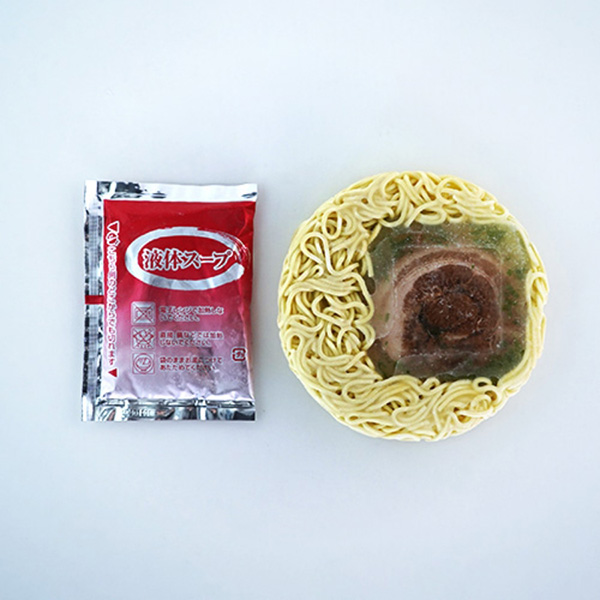

- 冷凍ゆでラーメン

- 極太ラーメン、極細ラーメン、平打ちラーメン、ちゃんぽん など

- 冷凍ゆでパスタ

- スパゲティ、リングイネ、フィットチーネ、ペンネ など

- その他冷凍ゆで麺

- 冷麺、すいとん など